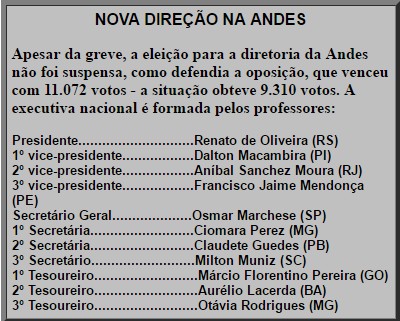

A universidade está sendo rediscutida em âmbito mundial. No Brasil, este debate está Na UFRGS, a greve atingiu 100% de adesão e, nos demais estados brasileiros, oscilou em torno de 80%. O Programa de Incentivo à Docência (PID) programa rotativo de bolsas levou os professores a confrontar com o governo, exatamente porque compromete a qualidade do ensino e a dignidade profissional do magistério universitário. A qualificação do corpo docente das instituições federais é variável. Para se ter uma idéia, na Universidade Federal do Estado de São Paulo, quase 100% dos educadores são doutores. Já na Universidade Federal do Amapá há apenas dois doutores: o reitor e o vice-reitor. Na UFRGS mais de 70% são mestres e doutores. Para avaliar os resultados da greve, neste contexto, o Extra Classe ouviu o recém-eleito presidente da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (Andes), Renato de Oliveira, que venceu a eleição para a entidade durante o processo de greve. Ele é professor do Departamento de Sociologia da UFRGS desde 1980, doutor em Sociologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Lecionou na Unisinos de 78 a 84 e, quando aluno da UFRGS, nos anos 70, participou ativamente do movimento estudantil. Foi presidente do Diretório Acadêmico das Ciências Sociais e do DCE da UFRGS. Como profissional, foi dirigente da Adunisinos, da Adurgs e da Andes. Extra Classe – As universidades públicas, em nível mundial, enfrentam uma crise sem precedentes. No caso brasileiro, as dificuldades emergiram nos 104 dias de greve. Como avaliar este movimento? Renato de Oliveira – A universidade não está morta como muitos pensavam, inclusive o governo. Este imaginava que, depois de três anos e meio sem reajuste salarial e com uma série de medidas restritivas nas áreas de pesquisa e de pós-graduação, tinha jogado por terra a auto-estima dos professores. Portanto, poderia introduzir mudanças na legislação do ensino superior, sobretudo na organização do trabalho docente. Dessa forma, em fevereiro, o governo apresentou o Programa de Incentivo à Docência (PID), motivo que desencadeou a greve. Este programa pre-tendia descaracterizar o trabalho docente nas universidades. O Programa se constituía como um sistema rotativo de bolsas, direcionado aos professores da gra-duação, com no mínimo 12 horas/aula por semana. E, ainda limitava o número total de bolsas, como por exemplo 60% para os doutores, 50% para os mestres e 30% para os especialistas. Desta forma, 40% dos doutores ficariam fora e assim por diante. Sem falar que não contemplava os aposentados, não atingia os professores que só tem graduação e, tampouco os com regime de 20 horas de trabalho. Como não haveria nenhuma outra possibilidade de recuperação salarial, a tendência normal seria a de que os professores começassem a aumentar a sua carga horária na graduação, para poder disputar o número restrito de bolsas. Desta forma, seria provável que se chegasse a um momento em que 100% dos professores estariam concentrados, exclusivamente na graduação, além de outros defeitos que havia no programa. EC – Mas a greve foi exclusivamente por reivindicação salarial? RO – O Programa fez com que os professores reagissem, mas esta greve teve um caráter diferente. Não foram as faculdades mais “politizadas” que se mobilizaram. Unidades tradicionalmente mais conservadoras, avessas à greve, como por exemplo as Faculdades de Direito, entraram em greve. A segunda vitória foi ter inserido a universidade pública na agenda política do país. Acho que a greve foi um dos principais fatos políticos desse ano, se não o principal. A sociedade descobriu a complexidade da universidade pública federal que, convencionalmente, só aparecia no dia do resultado do vestibular. A UFRGS é uma das maiores do país e uma das mais qualificadas. São aproximadamente 2.200 professores e 20 mil alunos. Têm 700 mil convênios com empresas, sindicatos, prefeituras, com o governo, universidades do exterior, isso significa produção de tecnologia, produção de conhecimento, que de uma forma ou de outra resulta em benefício à sociedade. O país descobriu a importância da universidade, tanto é que o governo teve de recuar. EC – E qual foi o resultado objetivo da greve? RO – Tivemos uma vitória no resultado da greve propriamente dito. Derrubamos o PID. Fizemos com que o governo reconhecesse quase três mil vagas docentes, de um total de seis mil, que ele queria extinguir (vagas resultantes de aposentadorias). Agora temos de definir o processo de abertura de concurso. Conseguimos um reajuste salarial emergencial, de valores muito baixos, que variam de R$ 50,00 a R$ 720,00, conforme a titulação e o regime de trabalho dos professores e, ainda o compromisso do governo de aumentar esse reajuste em 10%, depois das eleições, retroativamente ao mês de julho. Isso é inédito no movimento de servidores públicos nesse governo. Conseguimos criar uma comissão nacional, que terá o prazo de três meses para estabelecer o projeto da avaliação dos docentes. A comissão é formada por três representantes do MEC, dois representantes dos reitores e dois da Andes. Portanto, o debate sobre a avaliação dos docentes será público, aberto e democrático. E sob este debate retomaremos a questão da autonomia universitária, que o governo estava pretendendo implantar, através da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 370), que tinha o propósito de desresponsabilizá-lo quanto à manutenção da universidade. Vamos participar desse processo, de uma forma que antes não estava dada. É evidente que isso vai depender da capacidade de articulação política dos setores envolvidos. EC – Como foi a relação com os alunos durante o movimento? RO – Pela primeira vez, em muitos anos, os alunos entraram em greve. Inicialmente nos apoiando e, depois, em várias universidades eles passaram a assumir a greve como uma tarefa de defesa da universidade. Esta greve propiciou a retomada do movimento estudantil, no sentido de que os estudantes se façam de novo presentes, como uma força política importante no interior da instituição. Uma universidade sem movimento estudantil é uma universidade semimorta. E era o que nós estávamos assistindo nos últimos anos. EC – E quanto aos funcionários? RO – A Relação foi boa. A greve foi da comunidade universitária como um todo. Não foi só dos professores. EC – Esta foi uma das mais longas greves desencadeadas pela universidade pública. Qual o grau de importância desse movimento? RO – No início dos anos 90, houve uma greve que se estendeu por mais ou menos 120 dias. Mas esta de agora foi a mais importante, não só pela duração, mas pelo envolvimento da própria sociedade. Inegavelmente, a universidade saiu fortalecida desta greve. É claro que ela não sai com seus problemas resolvidos, pelo contrário, os problemas estruturais permanecem. Mas agora a universidade experimenta uma situação de tensão, decorrente da própria greve, que torna a conjuntura mais delicada. O momento exige que tenhamos capacidade de iniciativa em curto prazo, para não deixar que o governo retome totalmente a iniciativa, implantando o seu projeto de universidade. EC – Como foi o comportamento do governo durante a paralisação? RO – O comportamento do governo foi de uma inabilidade impressionante. No início, ele demonstrou não conhecer a universidade e a capacidade de resistência dos professores. O MEC chegou a declarar que a Andes era uma entidade que não existia. É provável que ele tenha razão se estivesse se referindo à diretoria da época, que de fato era desgastada, burocratizada, isolada do movimento docente. No entanto, não estava sozinha. Havia um processo de debate político dentro da Andes, de pelo menos dois anos, onde a insatisfação crescente dos professores em relação à entidade era manifestada. Havia uma oposição organizada e atuante, tanto é que ganhou a eleição durante a própria greve. EC – O governo não contava com isso, com essa mobilização? RO – Provavelmente o MEC não deveria saber disso. O governo errou também quando resolveu cortar os salários. Ele supôs que cortando os salários, os professores voltariam às aulas. Esta atitude remete àquela velha história, de que é muito fácil professor público fazer greve, porque os salários não são suspensos. Mas o nosso salário é a contrapartida do exercício de uma função pública e a manutenção dessa função pública é uma responsabilidade do Estado. Quando fazemos uma greve, mesmo que seja só por questões salariais, ela é em si uma denúncia sobre o fato do Estado não estar cumprindo a sua função. Numa greve agimos como cidadãos. Cortar o salário significa punir alguém que está denunciando a irresponsabilidade do governo. Tratou-se de uma provocação inominável. E a resposta foi a radicalização. O governo contribuiu para solidificar a greve, através do corte de salário. Claro que nesse comportamento inábil há uma boa dose de responsabilidade na diretoria anterior da Andes. EC – Como assim ? RO – A diretoria anterior, em nenhum momento atuou no sentido de facilitar qualquer processo de negociação. Ela partiu do princípio de que a missão de um sindicato sob o governo de FHC era a de confrontá-lo para deixar evidente que é impossível qualquer negociação com um governo neoliberal. Eu penso que a missão de um sindicato é a de pressionar em favor da negociação – se o governo não quer negociar – como é o caso desse, é preciso ir até o limite possível da pressão para obrigá-lo a negociar. No final da greve, o governo claramente estava abrindo possibilidades para o diálogo. Mas ele jamais disse que ia ceder. E a então diretoria da Andes boicotou essa possibilidade de negociação. No fim o governo negociou, aumentou em mais de três vezes os recursos orçamentários, incluiu os aposentados nos reajuste e todos os professores, pois antes era só uma parte. EC – Mas é difícil negociar… RO – Houve uma inabilidade na condução da greve típica desse governo. Ele vive a utopia do autoritarismo, da prepotência. Substitui a ação política pela ação técnica e isso se refletiu na universidade. Seu projeto neoliberal parte do princípio de que está acima da política, desconsiderando que política pressupõe negociação, possibilidade de convergência a partir dos interesses que são divergentes na sua origem. Para o governo neoliberal não há interesses divergentes, mas sim visões corretas e incorretas da realidade social. Por acreditar no liberalismo, ele acha que tem a visão correta da sociedade, quem se opõe é porque não entende. O governo tentou usar a greve da universidade para fazer o mesmo que fez em relação à greve dos petroleiros em 1995, quando quase liquidou a estrutura do Sindicato dos Petroleiros. Mas se deu conta de que a universidade é uma coisa mais complexa do que uma Refinaria de Petróleo. EC – A eleição para renovar a direção da Andes aconteceu nos dias 12 e 13 de maio e a posse em 26 de junho, portanto durante o processo de greve. Isso foi um fator complicador? O estatuto da entidade não prevê a suspensão temporária do pleito, em situações deste tipo? RO – O estatuto não, mas o bom senso indicaria que houvesse esta suspensão. Na greve, a categoria tem de estar unida em torno da direção de seu sindicato. E numa eleição, as divergências entre as lideranças são explicitadas ao máximo, portanto são coisas que se chocam. Nós propusemos que as eleições fossem suspensas até o final da greve, mas a diretoria anterior não aceitou. A direção achava que sairia vitoriosa. Entendia que representava a essência do movimento docente e que a chapa de oposição não tinha representatividade. De outro lado, a negativa de transferir a eleição mostrou uma visão autoritária. A direção anterior acreditada ser a única direção comprometida com a universidade. As críticas, os questionamentos a ela eram vistos como divisionista. Manter o processo eleitoral no meio da greve significaria mostrar o quanto a oposição era divisionista, o que foi de uma má fé impressionante. Mas vencemos com mais de 11 mil votos, apesar dos problemas decorrentes dos dois processos – greve e eleição. EC – Como foi conciliar greve e eleição ? RO – O Comando Nacional de Greve foi formado majoritariamente pela diretoria anterior. A Andes sofreu um processo de desgaste crescente, se isolou dos professores. Os mecanismos internos de deliberações do movimento docente, que na origem eram mecanismos democráticos, acabaram se transformando num ritual para iniciados. As assembléias, que escolhiam os delegados refletiam essa realidade. Os delegados que iam para Brasília tinham uma visão de que o objetivo da greve era derrubar o governo. Eles estavam menos preocupados com as possibilidades imediatas de resolver, ainda que parcialmente os problemas da universidade, do que com questões mais gerais. EC – Mesmo depois de eleita a oposição? RO – Quando houve o resultado da eleição, a diretoria e o comando agiram como se nada tivesse acontecido, como se não dissesse respeito a eles. Ao invés de chamar a diretoria eleita para partilhar a condução do processo, apesar das divergências, eles impediram que a diretoria eleita tivesse qualquer participação. Vetaram o meu nome, como presidente eleito, para participar de uma comissão que iria conversar com o Ministro da Educação. Tentaram apostar numa radicalização crescente da greve, quando os próprios deputados da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Pública, alertavam para a necessidade de encontrar alternativas de negociação com o governo. Mas eles diziam que o movimento ainda não tinha demonstrado todo seu potencial. A greve de fome, que teve o propósito inicial de pressionar o governo a liberar os salários, foi mantida mesmo após o governo ter voltado atrás justamente no dia em que estava marcada para iniciar a greve. Eles queriam lutar até a morte, chegaram a declarar que a greve iria entregar cadáveres. Isso tudo é inconcebível. EC – E a recuperação das aulas? RO – A recuperação das aulas vai se dar normalmente. Mas vai haver um atraso do ano letivo em relação ao ano civil. A questão que está posta neste pós-greve é uma questão de natureza estrutural. A universidade está sendo rediscutida. EC – Dentro deste debate, como fica a relação entre o público e o privado? RO – Precisamos discutir o que é interesse público e qual seu espaço de constituição, que certamente não é o Estado. O Estado tem de ser subordinado ao interesse público. O Estado assume papel de gestor e responsável pelo conjunto de direitos individuais e coletivos, que caracterizam o interesse público. A universidade precisa criar mecanismos de controle público da universidade privada. Não vamos alimentar a ilusão de que tudo será estatizado. Não podemos permitir é que o ensino público seja deteriorado, porque a educação é um bem público. Isso passa pelo debate sobre a utilização dos recursos orçamentários, como serão geridos. O ensino e a educação são bens públicos fundamentais, direitos básicos de cidadania. EC – Quais são os planos da nova direção da Andes para este o mandato? RO – Pretendemos articular uma ação baseada em quatro eixos prioritários: autonomia da universidade; debate sobre ciência e tecnologia, envolvendo os setores sociais afetados; articular uma discussão nacional sobre o papel da universidade nas produções artística e cultural e buscar uma inserção na área da comunicação social. A universidade está em crise em nível mundial. Está sendo repensada. A Andes vai participar deste debate em escala mundial. Em outubro estará presente na Conferência Internacional, promovida pela Unesco em Paris. A entidade pretende elaborar um programa de visitas a sistemas universitários para conhecer as diversas formas de organização, os financiamentos, o trabalho docente, a avaliação, a relação da universidade com os mais diversos movimentos sociais organizados, enfim estar inserida nesse grande debate. Também pretende reformar a administração para torná-la mais ágil. Hoje a direção da Andes reúne 77 diretores, sendo 11 da executiva nacional, 22 vice-presidentes e 44 diretores regionais. Not available Not available extrapolando o complexo meio acadêmico e envolvendo a sociedade como poucas vezes aconteceu. A greve de professores e funcinários, desencadeada nas 52 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), durante 104 dias, estimulou a participação dos alunos que, por muito mais de uma década, pareciam ter esquecido o papel que sempre desempenharam na defesa da educação e nas disputas políticas nacionais. Os 50 mil professores receberam o apoio dos 400 mil estudantes e dos 55 mil funcionários e, juntos, demonstraram unidade. Com isso, o governo FHC, através do Ministro da Educação Paulo Renato Souza, teve de amolecer sua rígida espinha dorsal, que estava inflexível no início do movimento.

extrapolando o complexo meio acadêmico e envolvendo a sociedade como poucas vezes aconteceu. A greve de professores e funcinários, desencadeada nas 52 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), durante 104 dias, estimulou a participação dos alunos que, por muito mais de uma década, pareciam ter esquecido o papel que sempre desempenharam na defesa da educação e nas disputas políticas nacionais. Os 50 mil professores receberam o apoio dos 400 mil estudantes e dos 55 mil funcionários e, juntos, demonstraram unidade. Com isso, o governo FHC, através do Ministro da Educação Paulo Renato Souza, teve de amolecer sua rígida espinha dorsal, que estava inflexível no início do movimento.